経済的格差がもたらす

深刻な教育格差

現代の日本において、貧困は非常に見えづらくなっています。

「貧困状態の子ども」と聞くと、飢えで苦しむような子どもの姿を想像するかもしれません。

しかし、日本における貧困問題は、そういった目に見えやすい絶対的貧困ではなく、

表面的にはわかりにくい相対的貧困の問題です。

相対的貧困は平均所得の半分以下の水準で生活する状態のことを指し、

例えば、みんなは修学旅行に行けるけれど、自分だけは行けない、といった

周囲の家庭では当たり前にできることが「できない」という状態です。

このような経済的な困窮が原因となって教育・体験・人との繋がりなどの格差が生まれ、

将来の可能性を制限されている“しんどい子ども達”が存在しています。

子どもの貧困と教育格差

日本でも貧困で苦しむ子ども達がいます。貧困は子どもの教育や体験の格差を生んでいます。それらの格差は、次世代の子どもの貧困にもつながります。今の日本は生まれ育った環境で差がつき、子どもたちの未来を制限してしまっています。

約7人に1人の子どもが貧困状態

日本においては子どもの13.5%が相対的貧困状態です。相対的貧困とは、平均所得の半分以下の水準で生活する状態のことを指します。約7人の1人の子どもが大多数よりも苦しい生活をしているのです。

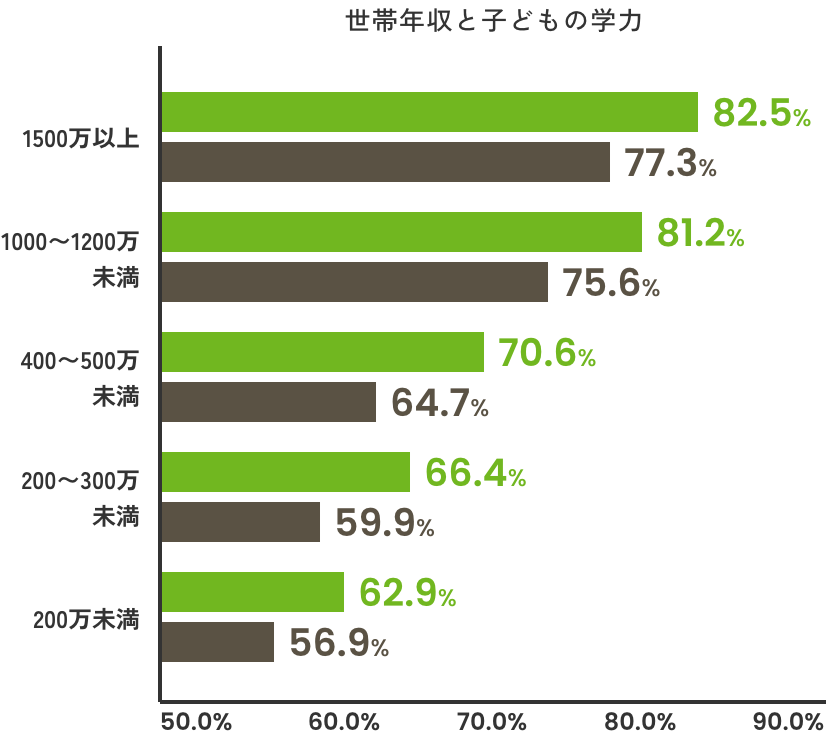

経済的背景が教育格差につながる

世帯収入は学力と非常に高い相関関係にあります。これは、他の子ども達のように塾に通わせる余裕がないことや、落ち着いて勉強できる家庭環境がないこと、そしてより低年齢のうちに家庭で培われる生活習慣や基礎的な学力が不足することよるものです。

- 正解率 算数

- 正解率 国語

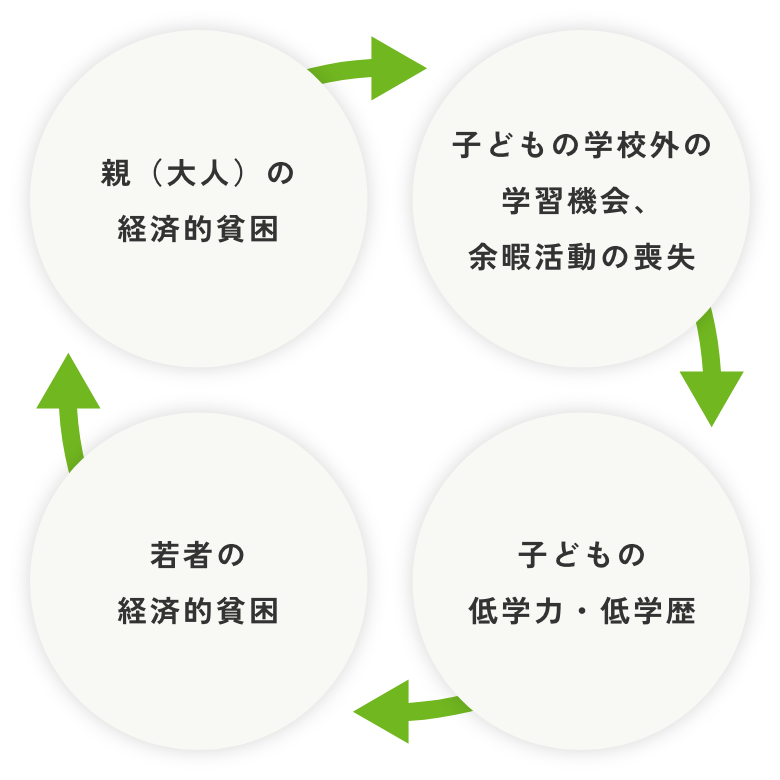

世代を超えて貧困は固定化する

家庭の経済格差は、子どもたちから学習の機会やさまざまな体験活動の機会を奪うことにつながります。また、これは新しい時代に必要な知識やスキルを得る機会も制限します。教育機会に恵まれなかった結果、低学力・低学歴になってしまった子どもたちは、社会に出た時に低所得の職業につかざるを得ず、その結果、貧困は世代を超えて連鎖し、固定化しています。

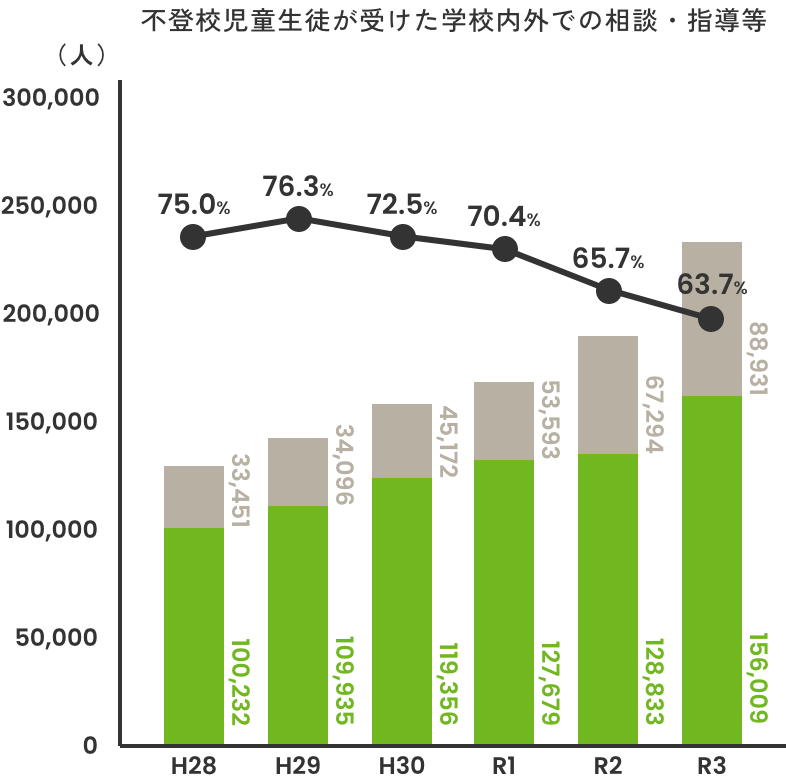

不登校の現状

私たちは、「教育は、子どもたちの将来の可能性を広げ、人生を変えることができる」という力を信じています。しかし、現在の日本社会には、深刻な不登校問題が存在し、その教育すら受けることができない子どもたちがいます。

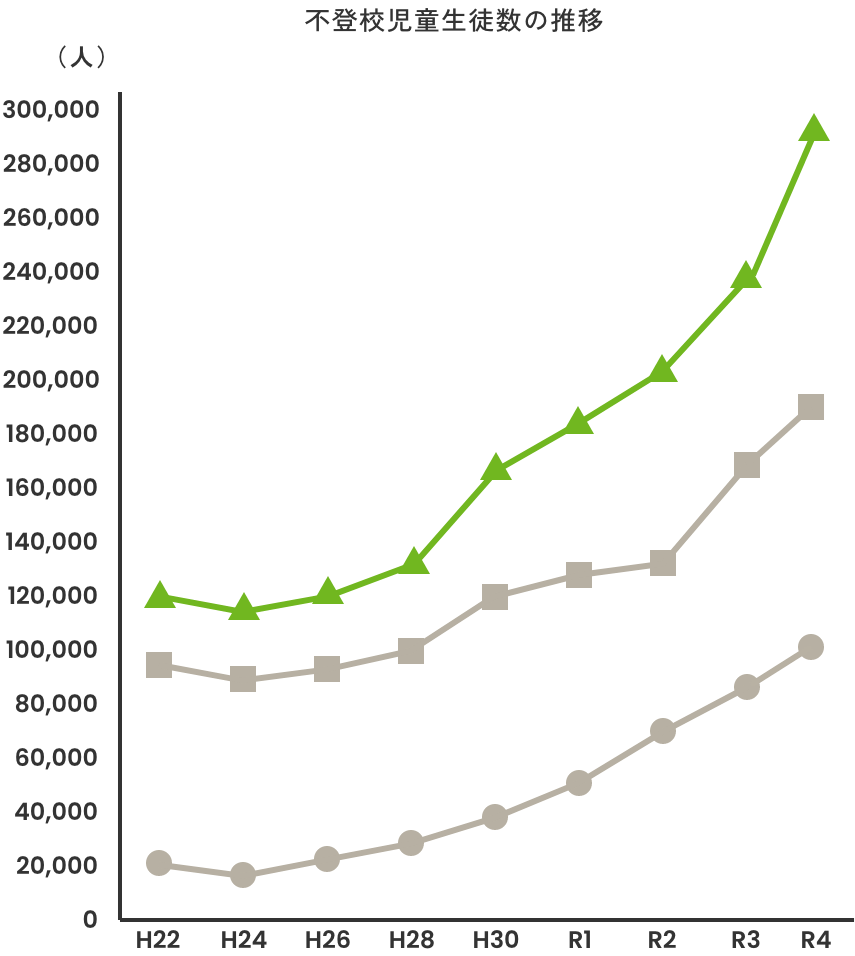

小中学校の不登校、29.9万人で過去最多

2022年度の小・中学校における不登校児童生徒数(30日以上の欠席)は、過去最多の29.9万人に達しました。

前年度の24.4万人からの増加は22%と増加傾向が続いています。

特に深刻なのは、90日以上の長期欠席児童数が全体の約69%を占めており、20 万人を超える子ども達が教育を受ける機会を失っている現実が浮かび上がっています。

(出典:令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査)

- 合計

- 中学生

- 小学生

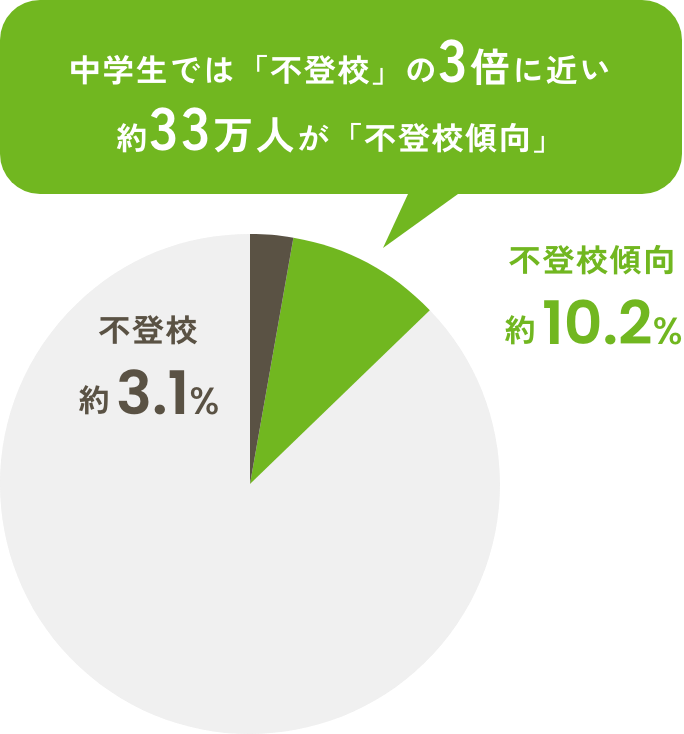

不登校の影に隠れた「隠れ不登校」の存在

子ども達から直接聞いた日本財団の調査においては、学校の校門までしか行けないケースや、教室外の保健室や別室に登校する「部分登校」、教室には入れるものの他の生徒と違うことや授業にまったくついていくことができない「仮面登校」を含めると、不登校の3倍に近い33万人が「不登校傾向」にあります。

不登校:文部科学省が定義する年間30日以上の欠席

不登校傾向:日本財団調査より、別室登校や部分登校

学校へ行きたくない気持ちを抱えた子

社会から孤立していく子ども達

不登校の子どものうち、不登校児童の36.3%に当たる約8.9万人が、学校内外で何らの相談・指導等を受けることができておらず、社会から隔絶された状態にあります。更に、相談が受けられたとしても、不登校支援においては相談を受ける機関の質・量・ネットワーク・支援の担い手は不足しており、そこから適切な居場所や支援に繋がるケースは決して多くないのが現状です。

- 学校内外で相談・指導等を受けた児童生徒の割合

- 学校内外で相談・指導等を受けていない児童生徒の割合

- 学校内外で相談・指導等を受けていない児童生徒

取り組む社会課題に対して

よくあるご質問

教育格差をお伝えしたときに、ときに「個人の努力でどうにかできるのではないか?」という意見をいただくことがあります。その意見に対して、私たちは個人の努力ではどうしようもない構造上の問題があるとお伝えしています。

よくあるご質問①

不登校は

個人の怠けが原因ではないのか?

遅れている日本型教育システムが限界に達していることが原因の一つです

一つの教室で、同一学年で、同じ内容を、同じペースで進める画一的な日本型の教育システムが限界に達しています。発達障害を抱える子ども、得意な才能がある子ども、家で日本語を話さない子どもなど多様な背景を持つ子どもがいます。その子ども達にとって、画一的な授業はついていけないものであったり、苦しいものであったりします。

小学校 35人 学級

-

授業が暇で苦痛だ

もっと面白いことを学びたいギフテッド

特異な才能がある

0.8人

全体の2.3%

-

家では日本語を話さない

日本語をあまり

話さない海外にルーツを持つ

1.0人

全体の2.9%

-

なかなか授業に集中できない

文字が流暢に読めない発達障害の

可能性学習面/行動面で著しい困難

2.7人

全体の7.7%

よくあるご質問②

不登校ならフリースクールや

オルタナティブスクールに行けばいいのでは?

数の少なさ・料金から、その選択肢を選べない子ども達がいます

学校がいけない子ども達が学べる場として、オルタナティブスクールやフリースクールがありますが、全国に約500箇所しかなく、住んでいる地域によっては通えない子ども達がいます。

また、教育費用は私費負担かつ公的支援は少なく、平均でかかる月額費用は約33,000円です(文部科学省平成27年 義務教育段階の子供が通う民間の施設・団体に関する調査)。経済的困窮世帯での負担は難しく、選びたくても選べない子ども達がいます。

日本のフリースクール・

オルタナティブスクールの数

約500箇所

設置箇所には偏りがあり、地域によっては通えない子ども達がいます。

フリースクール・オルタナティブスクールの

平均の家庭負担額

33,000円

授業料が支払えず、利用を断念する子ども達がいます。

課題解決に向けての取り組み

経済的格差とそこから生まれる教育や体験の格差に対して必要な取り組みは、「学校以外の学びの選択肢を提供する」ことであると、私たちは考えます。たとえ経済的に厳しくても、質の高い学びを受けることができ、子どもの努力次第で将来を切り開くことができることが理想ではないでしょうか。

この理想を実現するために、私たちは経済的に厳しい環境にいる子ども達も利用可能なICT(情報通信技術)を活用して、低料金で学べるオルタナティブスクール「スタディプレイス」を運営しています。

DONATION 私たちと一緒に、

子ども達の未来を支えませんか

全国に学校以外の学びの選択肢としてのオルタナティブスクールを広げるために、

皆さまからのご支援をお待ちしております。

私たちと一緒に、子ども達に学びの機会を届け、

生まれ育った環境で子ども達の未来が決まらない社会を実現しませんか。